「いのち輝く未来社会のデザイン」

大阪・関西万博取材:日本館/電力館

提供:2025年日本博覧会協会

提供:2025年日本博覧会協会

「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに2025年4月13日に幕を開ける大阪・関西万博。

SDGs達成の目標年度2030年が5年後に控えるなか、世界が直面する課題に対し、各国が協力を果たしながら具体的な解決策を示すことが期待される。

今回、日本の取り組みを発信する日本館とエネルギーの脱炭素化に取り組む電力館を紹介。

「いのちと、いのちの、あいだに」

日本館

大阪・関西万博の顔であり、万博テーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」をホスト国としてプレゼンテーションする役割を担う日本館。そのテーマは「いのちと、いのちの、あいだに」だ。“あいだ”には、繋がりや関係性という意味が込められている。「日本館では現代社会で見えにくくなっている人と他のいのちとの繋がりに気づく機会を提供するとともに、日本文化の根底にある循環の考え方を様々な形で提案していく」と骨子を説明するのは、日本館長を務める黒田紀幸さん。気候変動や自然災害など地球規模の環境問題が顕著となり、カーボンニュートラルや循環型社会への移行が求められるが、日常生活において、私たちが地球の一員であり循環のなかで生かされていることを意識する機会は少ない。日本館では、いのちの循環をみせ、体験してもらうことで、循環型社会実現に向けた行動変容を促す狙いがある。

日本館 提供:経済産業省

ごみから水、水から素材、そして製品へ

循環の旅

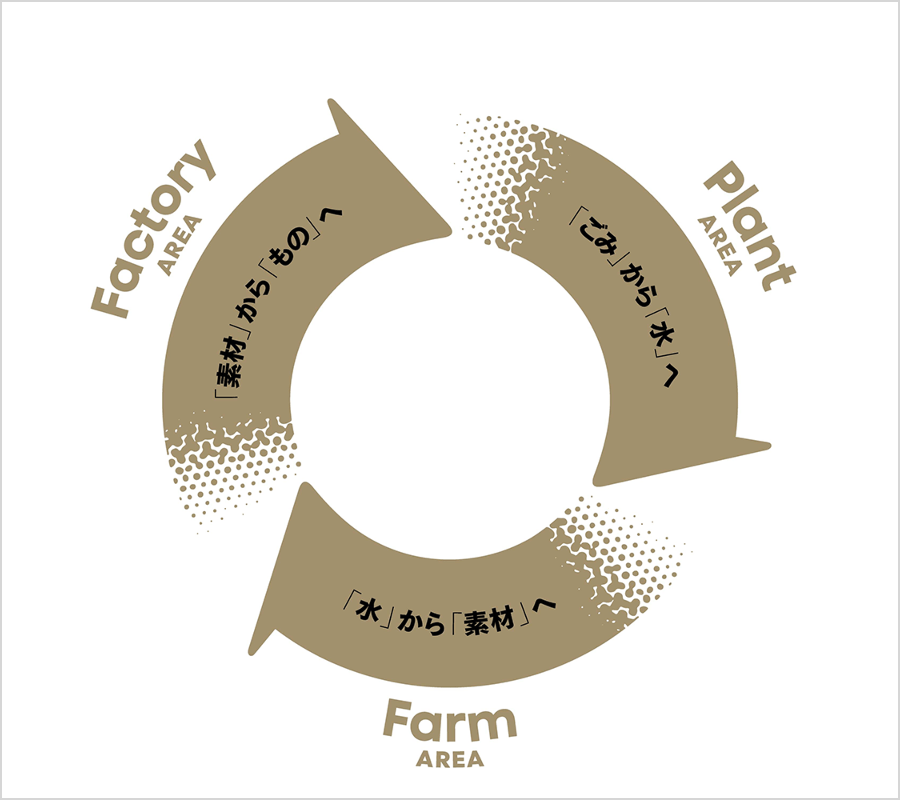

展示はプラントエリア・ファームエリア・ファクトリーエリアの3つで構成。プラントエリアは「ごみから水へ」をテーマに、万博会場内で出た生ごみを微生物で分解し、水と電気をつくるバイオマス発電を行う。プラントエリアには、「火星の石」が置かれる。「火星の石は、2000年に日本の南極観測隊が採取した。火星の石には水がない限り生成しない鉱物が含まれており、火星に水が存在したことを示す貴重なもの。火星の石を見て、水の循環が地球だけでなく、火星、さらには宇宙でも起こっている可能性に思いを馳せてほしい」

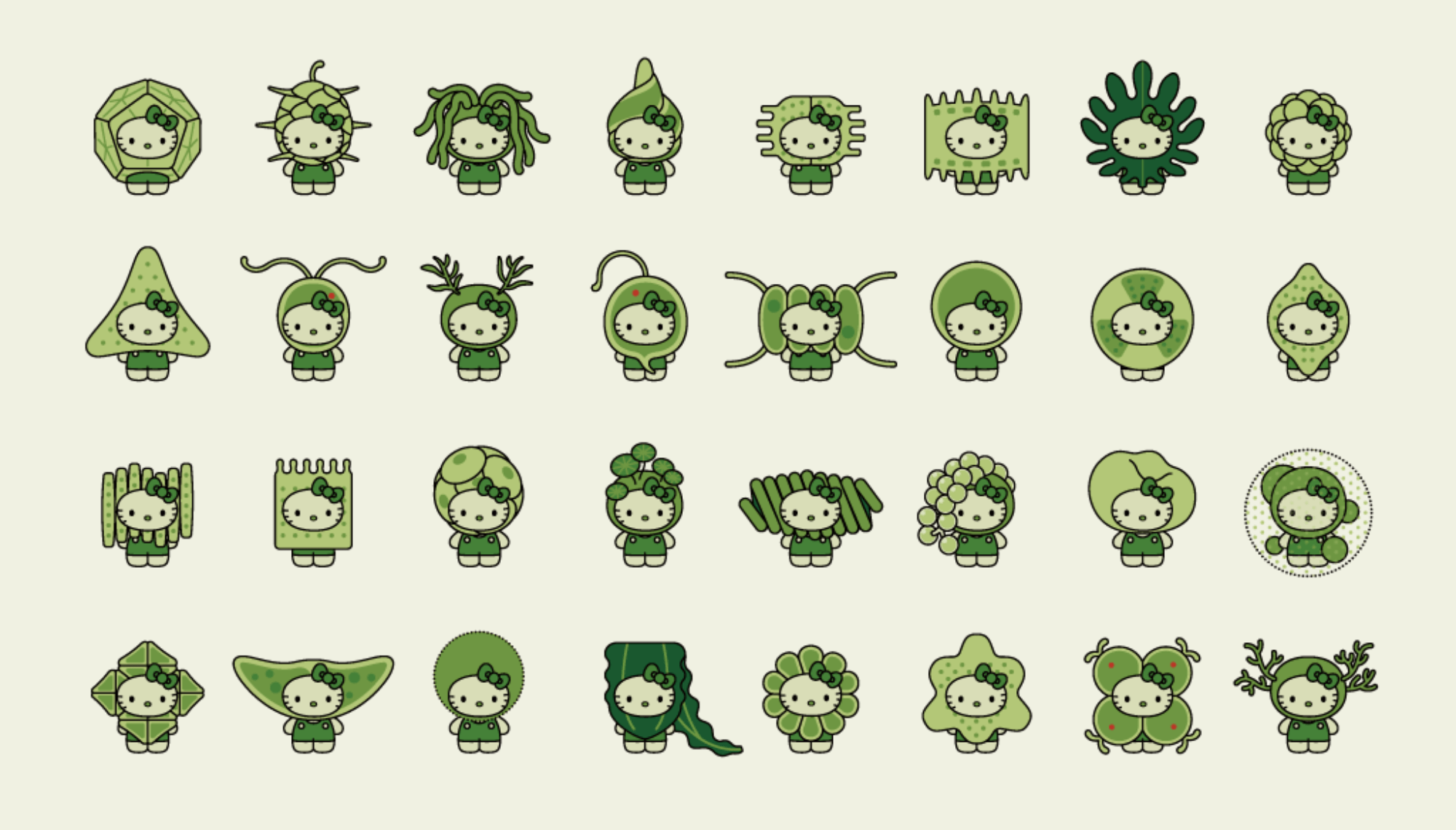

ファームエリアは「水から素材へ」をテーマに水を使って藻類を培養し、素材をつくる。藻類とはワカメやコンブをはじめ、陸上植物以外で光合成をおこなう生物。「藻類はそのまま食べるだけでなく、抽出した成分から燃料やプラスチック、繊維などをつくることができる。CO₂を吸収する藻類由来の製品が増えれば、石油資源への過度な依存から脱却でき、持続可能な社会を実現できる」。ハローキティが32種類の藻類に扮し紹介するコーナーやチューブの中で育つ藻類の幻想的な展示も見逃せない。

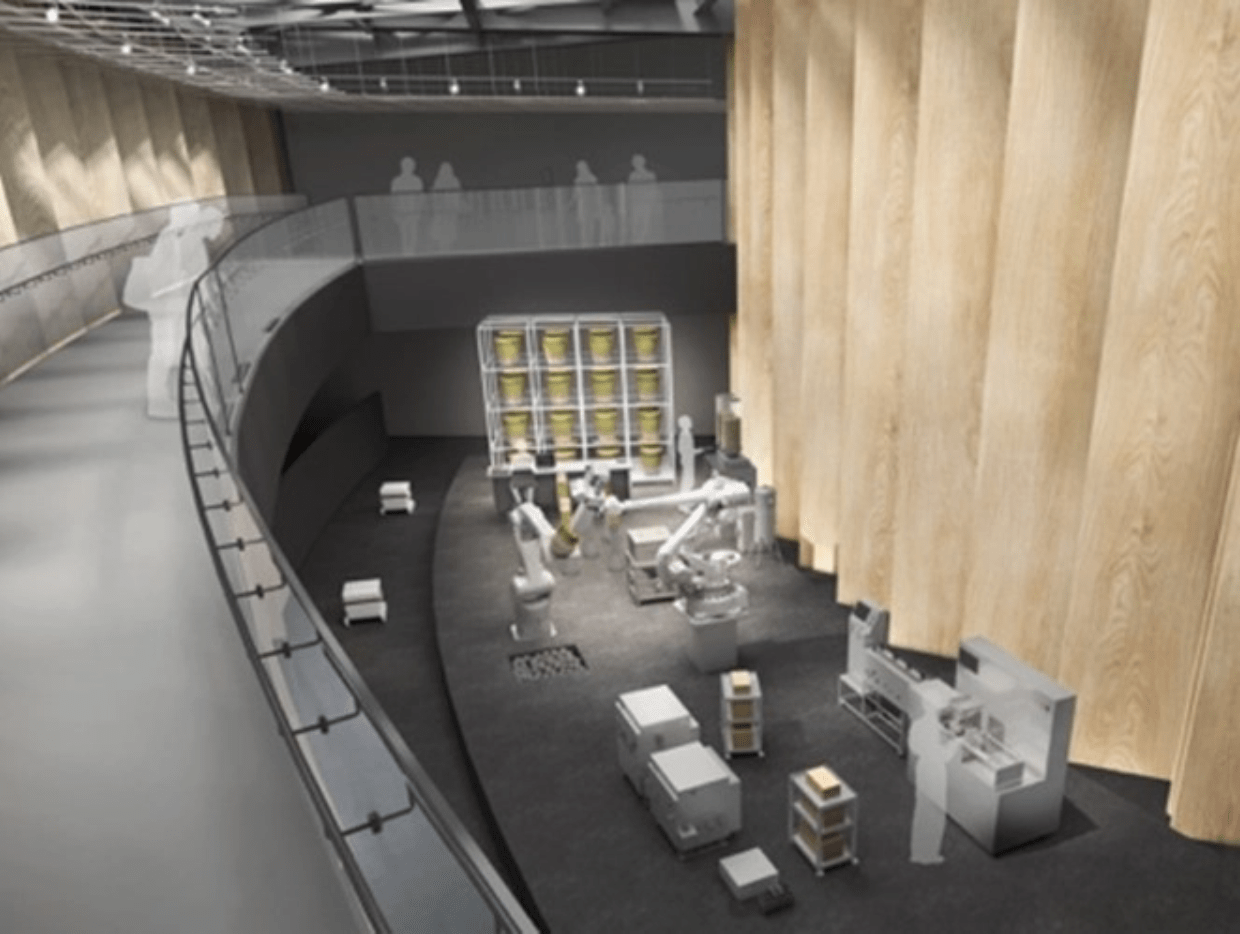

ファクトリーエリアでは「素材からものへ」をテーマに、藻類が生み出した素材を活用した製品づくりに加え、日本古来の循環を意識したものづくりを展示する。

これらの展示を行う円状のパビリオンは、CLT(直交集成板)という強度や耐熱性に優れた木の板を使用。木と木の隙間から内部を垣間見ることができ、日本館のテーマである「あいだ」を意識したつくりになっている。万博終了後は日本各地でリユースされる計画だ。

「ごみから水へ、水から素材へ、素材からものへ、そしてものは役割を終えるとごみになる。この始まりも終わりもない循環を表現するため、3つのエリアそれぞれに出入口を設け、どこから入るかで感じ方が変わってくる。何度も訪れ循環を感じ、考えるきっかけにしてほしい」と黒田さん。私たちも循環の一部──黒田さんのこの言葉とともに日本館を楽しみたい。

火星の石 提供:経済産業省

藻類の魅力と可能性をハローキティが紹介 著作 株式会社サンリオ ©2024 SANRIO CO. LTD 提供:経済産業省

提供:経済産業省

藻類からスツールを生み出すファクトリー/制作されるスツール 提供:経済産業省

電力館

可能性のタマゴたち

次に、電力館について話を聞くため、準備が急ピッチで進む大阪・夢洲の万博会場を訪ねた。

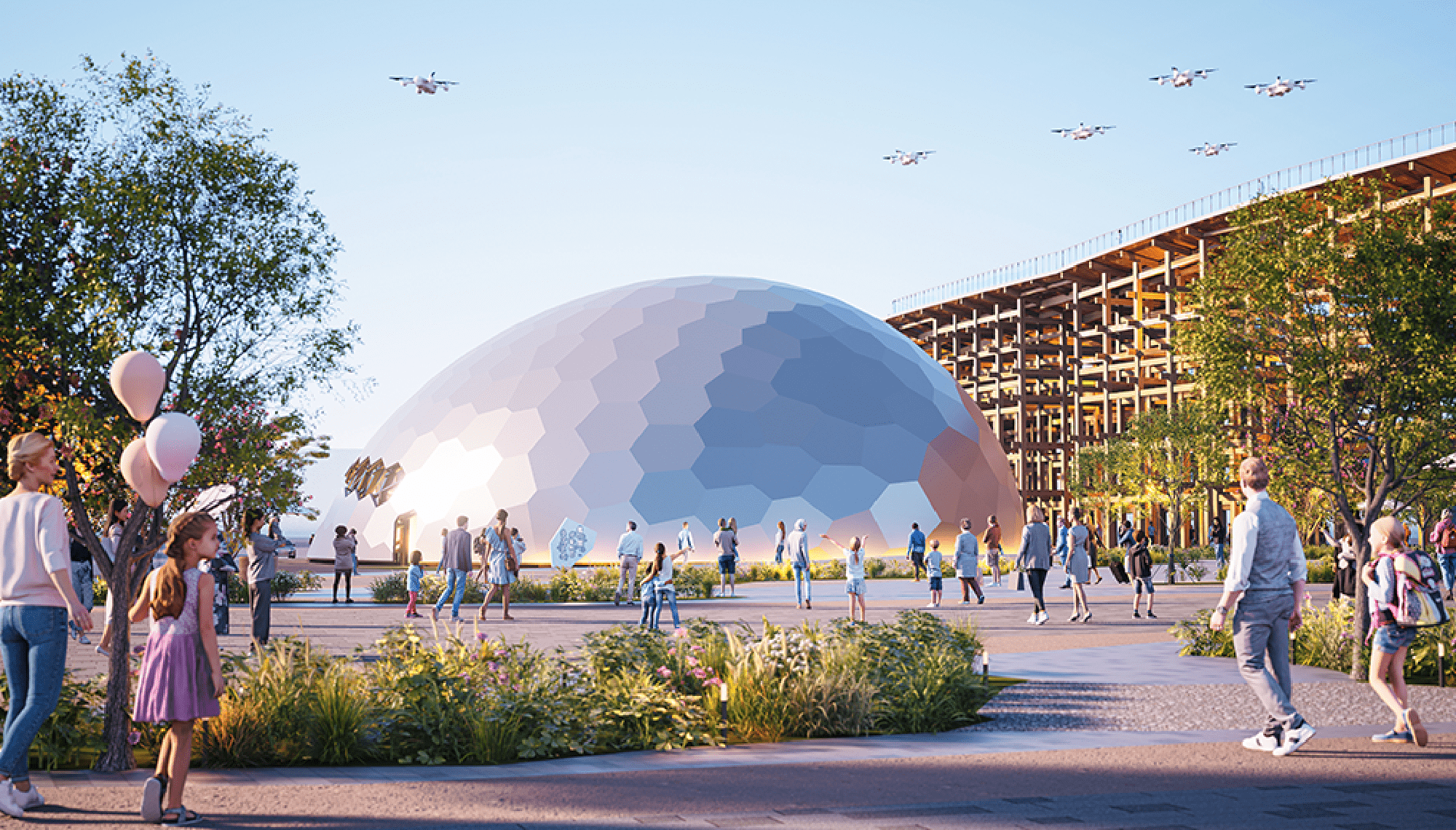

電気事業連合会が手掛ける電力館は、「エネルギーの可能性で未来を切り開き、いのち輝く社会の実現へ 」をテーマに、社会の基盤を支える電力業界ならではの視点で未来社会を描く。そのコンセプトとなるのが「可能性のタマゴたち」。パビリオンの外観自体が大きなタマゴ型で、外壁に採用した、さまざまな形の平面を組み合わせた「ボロノイ構造」は、天候や時間帯による日光の当たり方で見え方に変化をもたらし、自然や周囲の環境とも調和する。

内部の展示にもタマゴが一役買う。来館者は、「タマゴ型デバイス」を首に掛けて館内を巡るが、タマゴは展示内容や体験に応じて光ったり、ふるえたり一人一人違う反応を見せる。

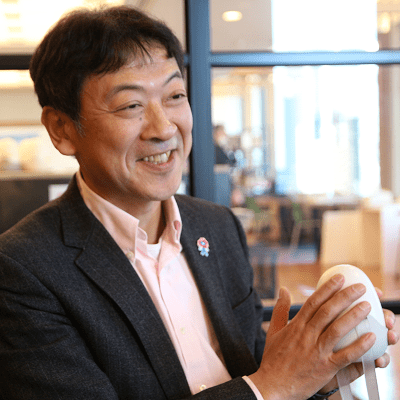

「電力業界は2050年脱炭素化を目指しているが、太陽光や風力、原子力といった確立された技術に加え、可能性を秘めた様々な脱炭素電源が研究開発されている。たくさんのエネルギーの可能性に出会ってほしい」と電力館の館長を務める岡田康伸さんは話す。

電力館 ©The Federation of Electric Power Companies of Japan

タマゴと一緒に

わくわく、ドキドキを体感

「エンタメ性の高い楽しい展示がこだわり」という岡田さんの言葉通り、展示にはわくわく、ドキドキしながらエネルギーを知ることができる仕掛けが満載だ。導入となる「プレショー」ではパビリオンの世界観を、映像とタマゴ型デバイスの連動で紹介。

次の「メインショー」では、核融合や無線給電など、約30のエネルギーについて展示。ただ見るのではなく、ゲーム要素を取り入れた展示が特徴だ。例えば、核融合の体験ゾーンでは、卓上で光る原子核に見立てた球をタマゴ型デバイスにくっつけると、デバイスが光る。反発する2つの原子核をうまく融合できた時にエネルギーが生まれる核融合の原理を体験できるのだが、「デバイスに球をくっつけるのが意外に難しい」と岡田さん。

様々なエネルギーの可能性を体験したあとは、大空間に配置した無数のLEDとデバイスが連動するイマーシブショーを体感する。

ドバイ万博にも視察に行き、展示の参考にしたという岡田さん。最後に力を込める。「映像や展示をただ見るのではなく、体験型にこだわった電力館。体を使って楽しみ理解し、エネルギーの可能性を感じてほしい」

タマゴ型デバイスとエネルギーの可能性を探す

黒田 紀幸くろだ のりゆき

2025年日本国際博覧会協会 日本館長

岡田 康伸おかだ やすのぶ

電気事業連合会 電力館館長