DXを背景に電力需要拡大

日本のエネルギーシステムが抱える課題取材:エネルギー経済社会研究所 代表取締役 松尾豪

ウクライナ情勢を背景とした資源価格の高騰など、エネルギー情勢が大きく変化するなか、「第7次エネルギー基本計画」策定に向けた議論が進んでいる。計画の根幹となるのが将来の電力需要見通しだ。これまで、省エネや人口減により減少トレンドを描いていたが、AI の普及や脱炭素化に向けた電化により需要は増大していくと見込まれている。

日本のエネルギーシステムが抱える課題と安定供給のため原子力が果たす役割について松尾豪さんに意見を聞いた。

課題山積、

日本のエネルギー政策

日本のエネルギー政策は安全性(Safety)を大前提とし、安定供給(Energy Security)、経済効率性(Economic Efficiency)、環境適合(Environment)を同時に実現するS+3Eが基本。加えて日本では2050 年カーボンニュートラル実現を掲げており、脱炭素化を進めながら、安定供給・経済効率性を叶える必要があり、どのような電源構成を描くべきか、エネルギー政策は非常に難しい舵取りが求められている。

電源ごとの課題を見てみよう。まず、原子力はCO₂を出さず、安定供給を実現し、経済効率性も高い。しかし、2011 年福島第一発電所事故後、原子力発電所は停止。PWRを中心に再稼働が進みつつあるが、まだまだ道半ばだ。

再生可能エネルギー(再エネ)については、太陽光発電に偏っており、昼間に発電が集中。特に日本では寒波・降雪が重なった際に需要が増大するが、冬季の需給ひっ迫時太陽光発電は期待できず、安定供給に課題を抱えている。

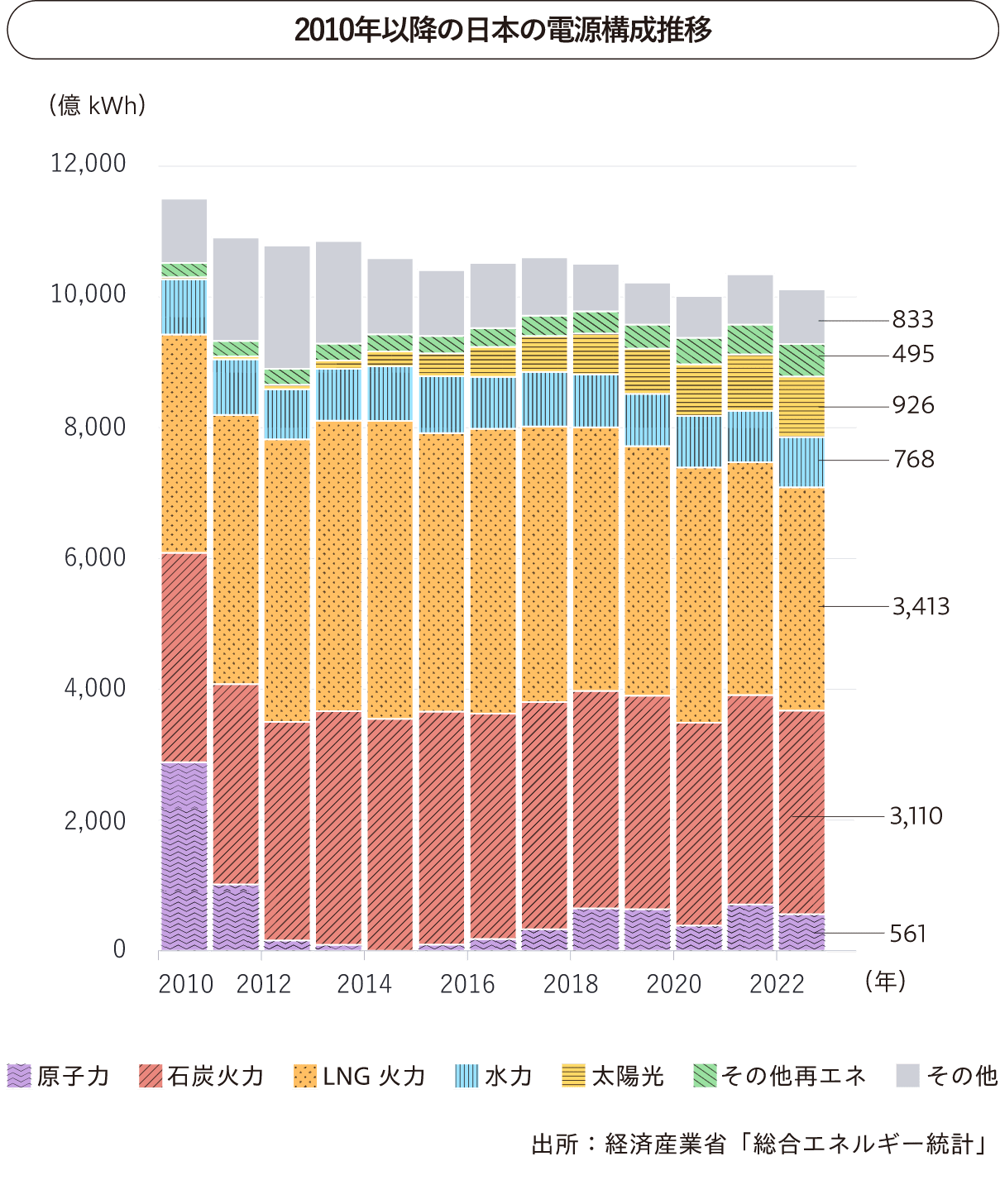

火力発電は、ロシアによるウクライナ侵攻を背景に世界的なLNG不足に陥り、価格上昇につながっている。加えて、脱炭素化を背景に火力発電所の休廃止が相次いでおり、2022年には全国的な需給ひっ迫を引き起こした。現状日本の電源構成の7 割以上は火力電源が占めており、安定供給の要といえる火力発電所の減少は安定供給への大きな課題といえる。

代替テキストの表示

画像は、2010年以降の日本の電力供給源の変化を示す積み上げ棒グラフです。

- 原子力

- 石炭火力

- LNG火力

- 水力

- 太陽光

- その他再エネ

- その他

推移の特徴としては、2010年は、石炭火力、LNG火力と並び主要な割合を占めていた原子力が、2011年以降は、大幅に減少しました。2014~2016年頃は、太陽光発電が増加し始めました。2020年以降は、太陽光発電と再生可能エネルギーの割合が拡大しました。2022年は、LNG火力が最も多く、石炭火力が続きます。再生可能エネルギーが一定の割合を占めるようになりましたが、依然として化石燃料が全体の大部分を占めています。

出所:経済産業省「総合エネルギー統計」

DXの潮流を受け

電力需要増加

一方、需要面に目を向けるとどうか。長らく減少トレンドを描いてきた電力需要だが、昨今のGX、DXの潮流を受け、半導体産業・鉄鋼業界、データセンターを中心に電力需要増加が見込まれている。

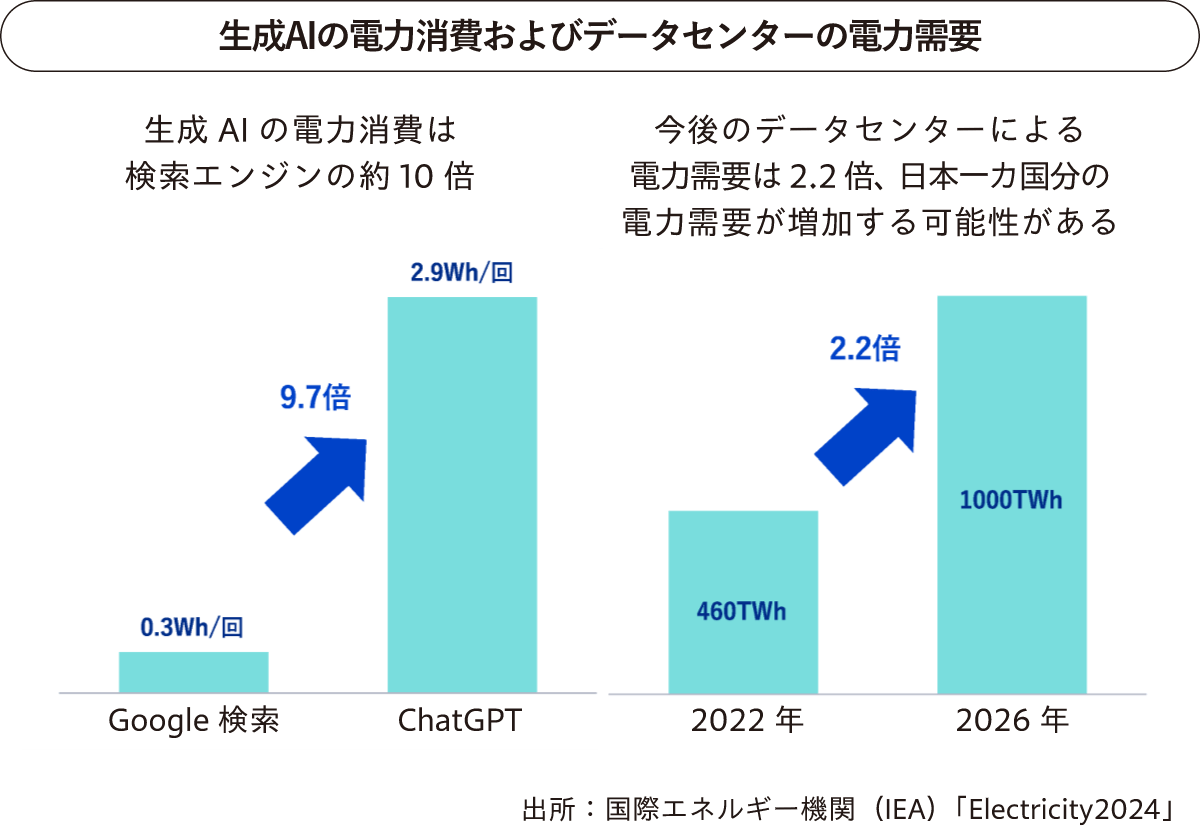

特に、データセンターに関しては、2023年ChatGPTが普及し、膨大なデータを迅速に処理・解析し、応答する生成AIデータセンターの新設が急増。

加えて、生成AIの電力消費は検索エンジンの10倍といわれており、今後、世界でデータセンターによる電力需要は、日本1カ国分増大するという見立てが出ている。

代替テキストの表示

画像は、生成AIと呼ばれる人工知能が、どれくらいの電力を消費しているかを示すグラフです。生成AIの電力消費とデータセンターの電力需要の2つのグラフがあります。

生成AIは、Google検索と比べて約10倍の電力を消費することがわかります。Google検索は1回の検索で0.3Wh消費するのに対して、ChatGPTは1回の対話で2.9Whもの電力を消費します。また、データセンターの電力需要は、2022年と比較して2026年には2.2倍に増加すると予想され、2022年は460TWhだったのに対して、2026年には1000TWhに増加すると予想されています。日本一カ国分の電力需要が増加する可能性があります。

出所:国際エネルギー機関(IEA)「Electricity2024」

代替テキストの表示

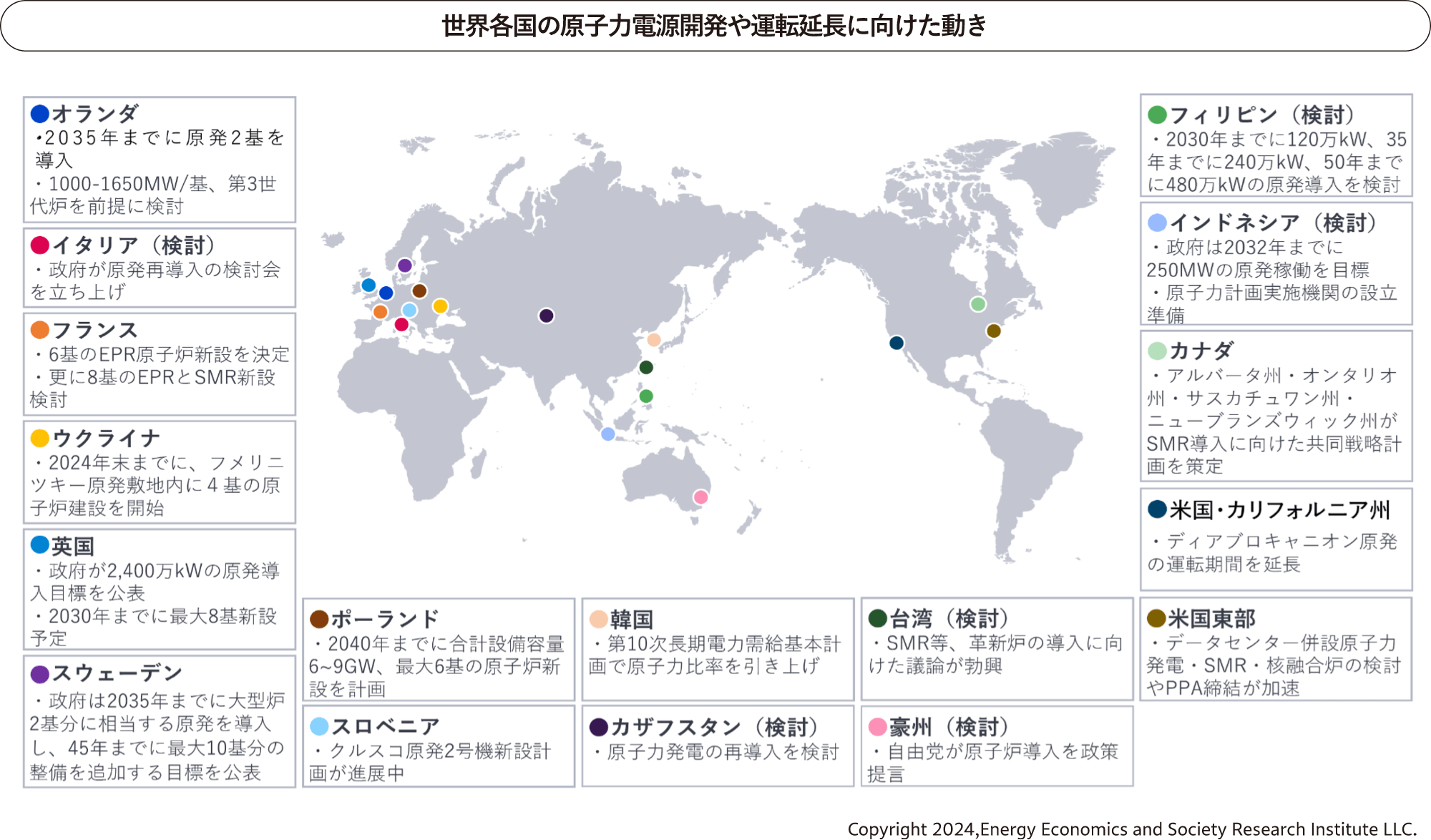

画像は、世界各国の原子力発電に関する取り組みをまとめた図です。

- オランダ:2035年までに原発2基を導入。1000-1650MW/基、第3世代炉を前提に検討。

- イタリア(検討):政府が原発再導入の検討会を立ち上げ。

- フランス:6基のEPR原子炉新設を決定。更に8基のEPRとSMR新設検討。

- ウクライナ:2024年末までに、フメリニツキー原発敷地内に4基の原子炉建設を開始。

- 英国:政府が2,400万kWの原発導入目標を公表。2030年までに最大8基新設予定。

- スウェーデン:政府は2035年までに大型炉2基分に相当する原発を導入し、45年までに最大10基分の整備を追加する目標を公表。

- ポーランド:2040年までに合計設備容量6〜9GW、最大6基の原子炉新設を計画。

- スロベニア:クルスコ原発2号機新設計画が進展中。

- 韓国:第10次長期電力需給基本計画で原子力比率を引き上げ。

- カザフスタン(検討):原子力発電の再導入を検討。

- 台湾(検討):SMR等、革新炉の導入に向けた議論が勃興。

- 豪州(検討):自由党が原子炉導入を政策提言。

- インドネシア(検討):政府は2032年までに250MWの原発稼働を目標。原子力計画実施機関の設立準備。

- フィリピン(検討):2030年までに120万kW、35年までに240万kW、50年までに480万kWの原発導入を検討。

- 米国東部:データセンター併設原子力発電・SMR・核融合炉の検討やPPA締結が加速。

- 米国・カリフォルニア州:ディアブロキャニオン原発の運転期間を延長。

- カナダ:アルバータ州・オンタリオ州・サスカチュワン州・ニューブランズウィック州がSMR導入に向けた共同戦略計画を策定。

Copyright 2024, Energy Economics and Society Research Institute LLC.

安定供給に資する原子力の

重要性高まる

電力需要増加に対応し、同時にカーボンニュートラルを実現するには、脱炭素電源の活用が重要だ。世界各国では脱炭素、安定供給に資する原子力発電の重要性が再認識され、新設や運転延長に向けた動きが出始めている。

日本と同様、島国でエネルギー資源に乏しい台湾は、脱原子力政策を掲げていたが、LNG価格高騰などエネルギー危機を背景にSMRなど革新炉導入に向けた議論が盛んになっている。

米国ではアマゾンを始めとする複数の事業者が原子力発電所を運営する電気事業者と直接売電契約を結んでおり、データセンターでの原子力活用が加速している。

日本でも原子力発電所近くで大型AIデータセンター開発を検討している事業者が存在。原子力立地地域の新たな産業となる可能性が期待されているが、データセンターでの常勤者は数十人程度、高度なITスキルが求められることもあり、地元の雇用につながるかというと難しいところだ。高度IT人材の育成に取り組み、複数のデータセンターを誘致していくという流れを作ることができれば可能性が広がるのではないか。

代替テキストの表示

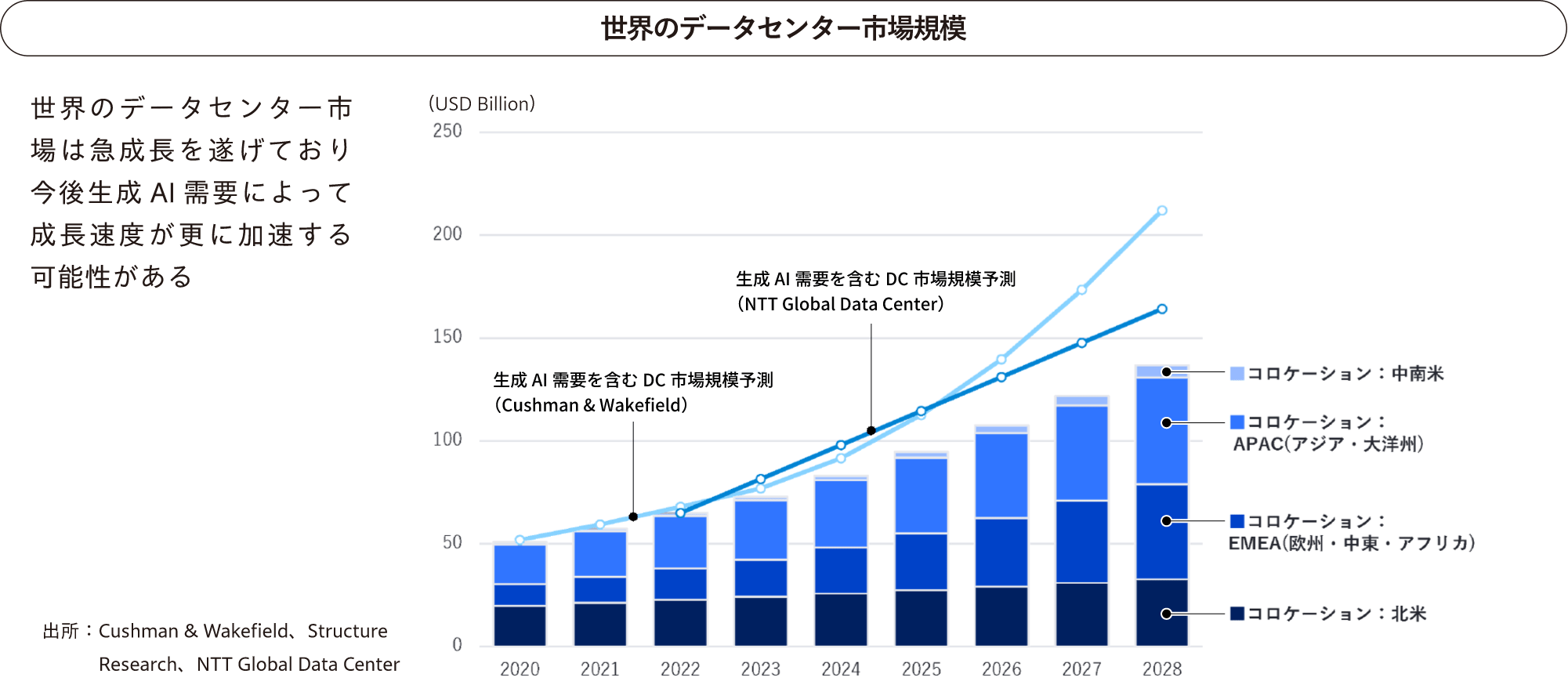

画像は、2020年から2028年にかけての世界のデータセンター市場の成長予測を示したグラフです。

各年のデータセンター市場の規模を、地域別に表示している棒グラフと、生成AI需要を含むDC市場規模予測を折れ線グラフで示しています。

棒グラフは、積み上げ棒グラフになっており、以下項目が各棒グラフに量に応じて適用されています。

- コロケーション:北米

- コロケーション:EMEA(欧州・中東・アフリカ)

- コロケーション:APAC(アジア・大洋州)

- コロケーション:中南米

折れ線グラフは、以下の2本あります。

- 生成AI需要を含むDC市場規模予測(NTT Global Data Center)

- 生成AI需要を含むDC市場規模予測(Cushman & Wakefield)

全体の成長傾向としては、データセンター市場は毎年拡大しており、2020年の市場規模はおよそ500億ドルでした。NTT Global Data Centerの市場規模予測では、2028年には約1500億ドルを超える予測されています。Cushman & Wakefieldの市場規模予測でも、2028年には2000億ドルを超えています。地域ごとの市場としては、2020年では、北米とAPAC(アジア・大洋州)が大きな割合を占めています。以降、EMEA(ヨーロッパ・中東・アフリカ)とAPAC(アジア・大洋州)は安定した成長を示します。中南米は他の地域と比べて規模は小さいですが、着実に成長しています。

出所:Cushman & Wakefield, Structure Research. NTT Global Data Center

お天気次第の再エネ。

調整力を持つ火力発電が不可欠

もう一つの脱炭素電源、再エネの状況を見てみよう。先に申し上げた通り、再エネ電源の多くが太陽光発電である日本。太陽光は春に発電量が増加するが、需要が多いのは夏・冬だ。一方で、現在開発の進む洋上風力発電は冬場発電量が増加する傾向にあり、冬季の供給力として期待できる可能性が高い。

では再エネだけで供給力を賄うことができるか、というと難しい。結局、再エネの発電量はお天気次第で制御できない。需要によって発電量を制御できる安定した電源が不可欠であり、現段階ではその役割を火力発電が担っている。

再エネ導入拡大に伴い火力電源の休廃止を進めた結果、各国で需給ひっ迫が起きており、米国・カリフォルニア州、インドでは計画停電を実施するまでに至っている。

日本でも脱炭素化を背景に、火力発電所の休廃止が相次いでいるが、安定供給には現状火力の役割が大きく、一定維持すべきと考えるが、技術革新にも期待したい。

安定供給には

エネルギーミックスが大切

とはいえ、火力電源にも課題はある。CO₂排出に加え、燃料を輸入に頼る日本では、国際情勢により価格が高騰する危険性がある。

エネルギー価格高騰を防ぐには、原子力発電や太陽光発電、風力発電など国産エネルギーの割合を少しずつ増やし、燃料価格高騰の影響を受けやすい火力発電の割合を少しずつ減らしていく必要があるだろう。また、一定程度のLNG長期契約を確保し、燃料調達費用をできる限り抑えることが大切だ。

島国で資源に乏しい日本では、各発電方法のメリット、デメリットを踏まえ、日本にとって最適なエネルギーミックスを考え続けていかなければならない。

代替テキストの表示

画像は、7つのエネルギー源を、絵と文字で分かりやすく紹介しています。

- SOLAR(太陽光発電)

- HYDRO(水力発電)

- BIOMASS(バイオマス発電)

- GAS(ガス発電)

- WIND(風力発電)

- GEOTHERMAL(地熱発電)

- NUCLEAR(原子力発電)

松尾 豪まつお ごう

エネルギー経済社会研究所 代表取締役

学生起業への参画などを経て、2012年イーレックス株式会社入社。

アビームコンサルティング株式会社で国内外電力市場・制度の調査・事業者支援を担当した後、2019年株式会社ディー・エヌ・エー入社。引き続き国内外電力市場・制度の調査を担当したほか、分散電源事業開発に携わった。 2021年3月より現職。