将来のエネルギー安定供給に向けて――

これからの原子炉開発取材:三菱重工業株式会社

世界的な脱炭素化の動きを受け、2023年2月GX実現に向けた基本方針が閣議決定。安全確保を大前提に原子力発電所敷地内での建て替え具体化が明記された。ロシアによるウクライナ侵攻を受け、エネルギーセキュリティの観点からも原子力の有用性が再認識されるなか、革新原子炉開発が進む三菱重工業を訪ねた。

既存技術を磨き上げ

革新軽水炉を開発

「カーボンフリーかつ大容量に安定した電気を供給できる原子力発電は我が国のエネルギー情勢を考えると非常に重要な電源だ」と話してくれたのは、原子力セグメントSRZ推進室室長の西谷順一さん。

入社以来軽水炉開発に携わり、2011年東京電力福島第一原子力発電所事故後は既設プラントの安全性向上対策に従事。現在は革新型軽水炉SRZ-1200の新設プロジェクトを統括する。

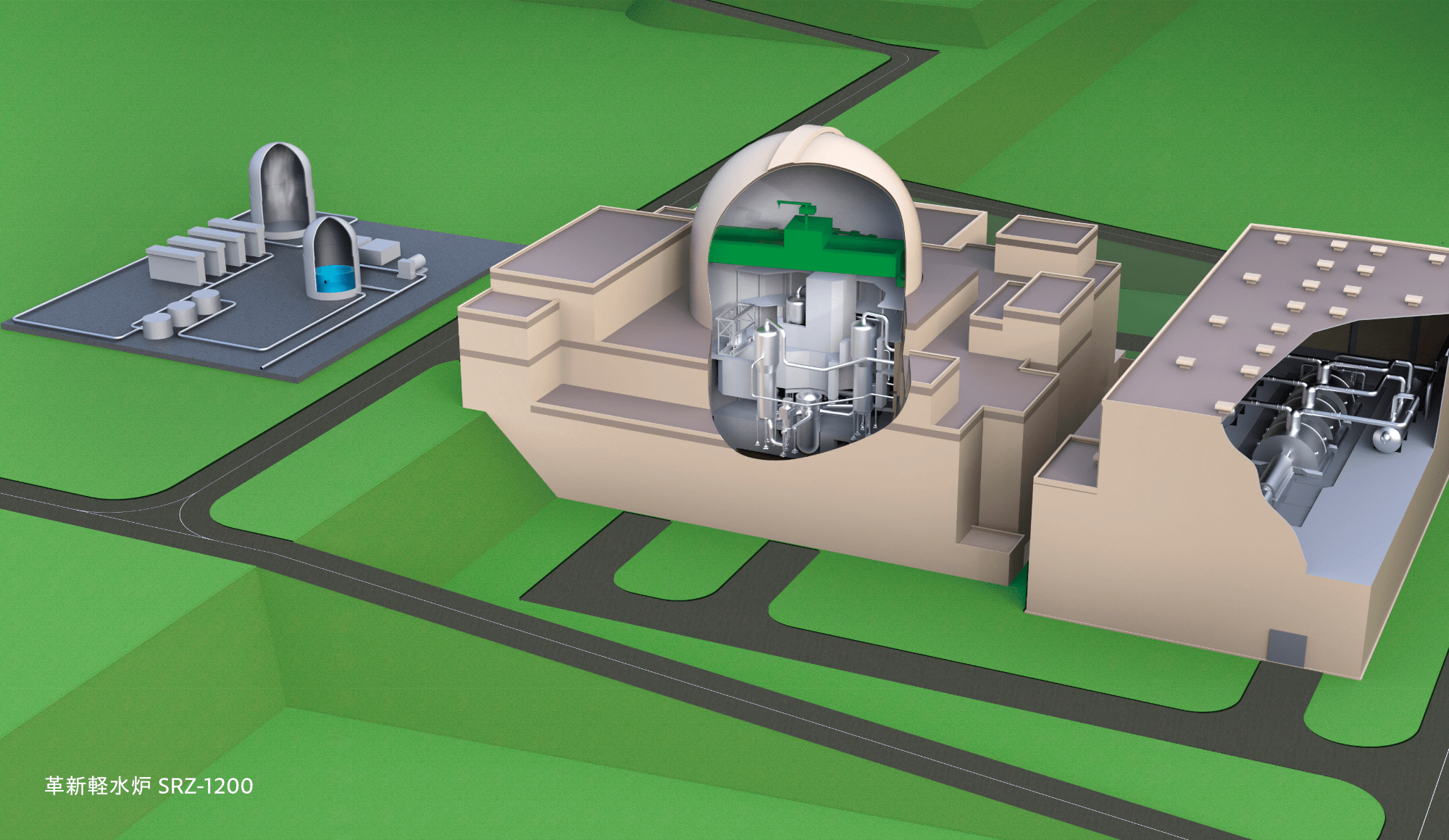

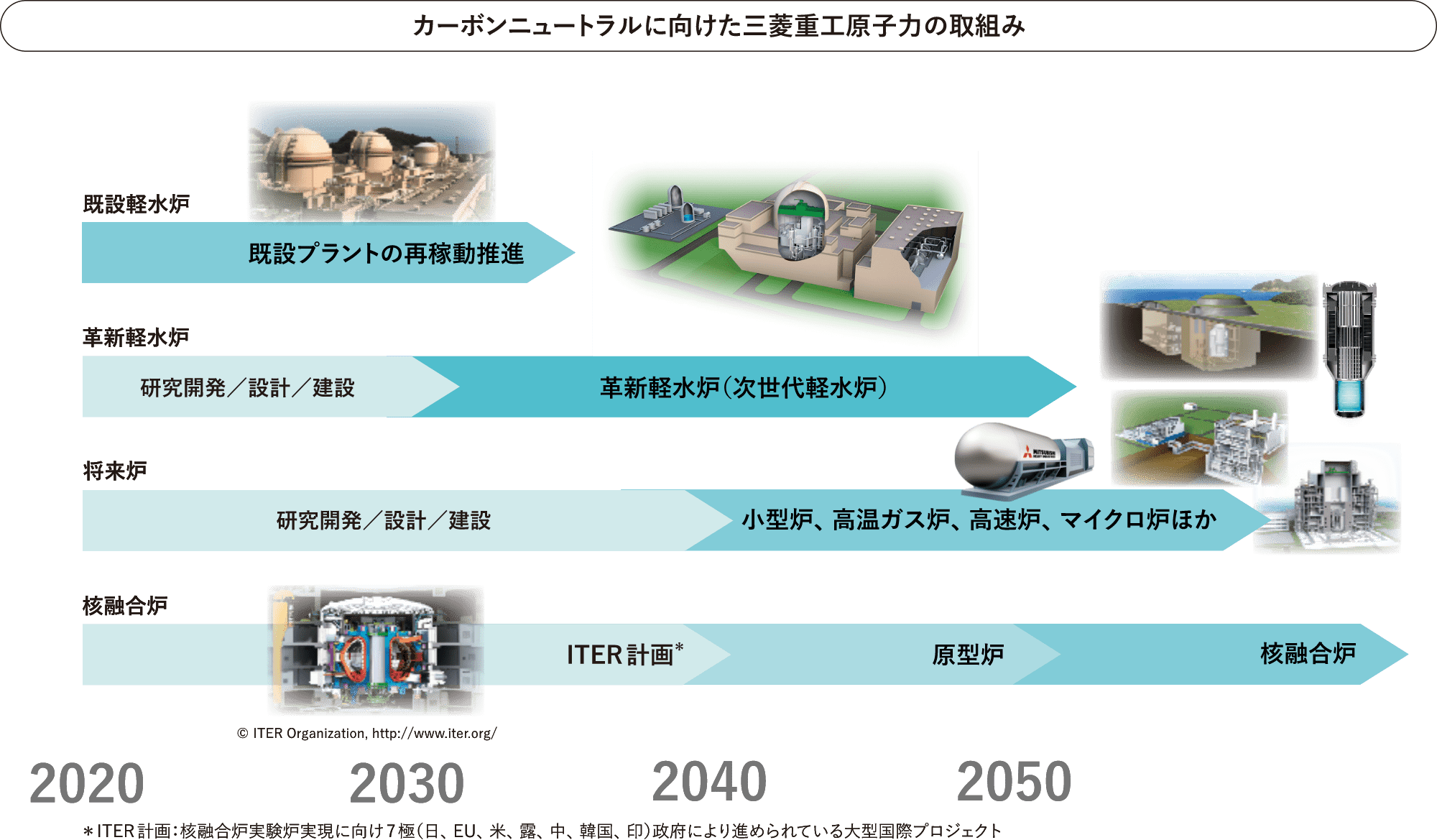

SRZ-1200は既存の加圧水型軽水炉(PWR)をベースに地震・津波など自然災害への耐性やテロ対策などを強化。加えて、万一の事故時、炉心が溶融しても、溶融デブリを格納容器内で確実に保持・冷却するコアキャッチャを設置した。

「基本設計はほぼ完成。現在、発電効率の向上や定期点検の稼働停止期間の短縮など経済性を考慮した設計を盛り込んでいる」

PWRで培った技術をベースに、安全性をさらに高めた設計を実現したというSRZ-1200。ここまでやれば安心といえる原子炉?――と聞いたが、「安心というのは社会の皆さまが感じることで、我々が口にすることではない。原子力への信頼を取り戻すため私たちにできるのは、ひたすら正直に正確に情報を提供し続けること」と言葉が返ってきた。

「また、使用済燃料の処理まで国内できちんと完結する仕組みをつくらなければ、信頼感は得られない。メーカーの枠組みを超え、業界一丸となって取り組む必要があると考えている」

地震、津波その他自然災害への耐性を強化

地震、津波その他自然災害への耐性を強化

代替テキストの表示

画像は、原子力発電所の構造と自然災害に対する耐性を強化する設計を示す断面図です。左側に海が描かれており、潮位や津波の高さを示すラインがあります。海と陸地の境界には「防波堤」が設置されています。陸地部分には原子力発電所の建物が配置されています。建物は、「原子炉建屋」と「タービン建屋」があります。原子炉建屋の地下部分は表層地盤の更に下の岩盤に埋め込まれています。

代替テキストの表示

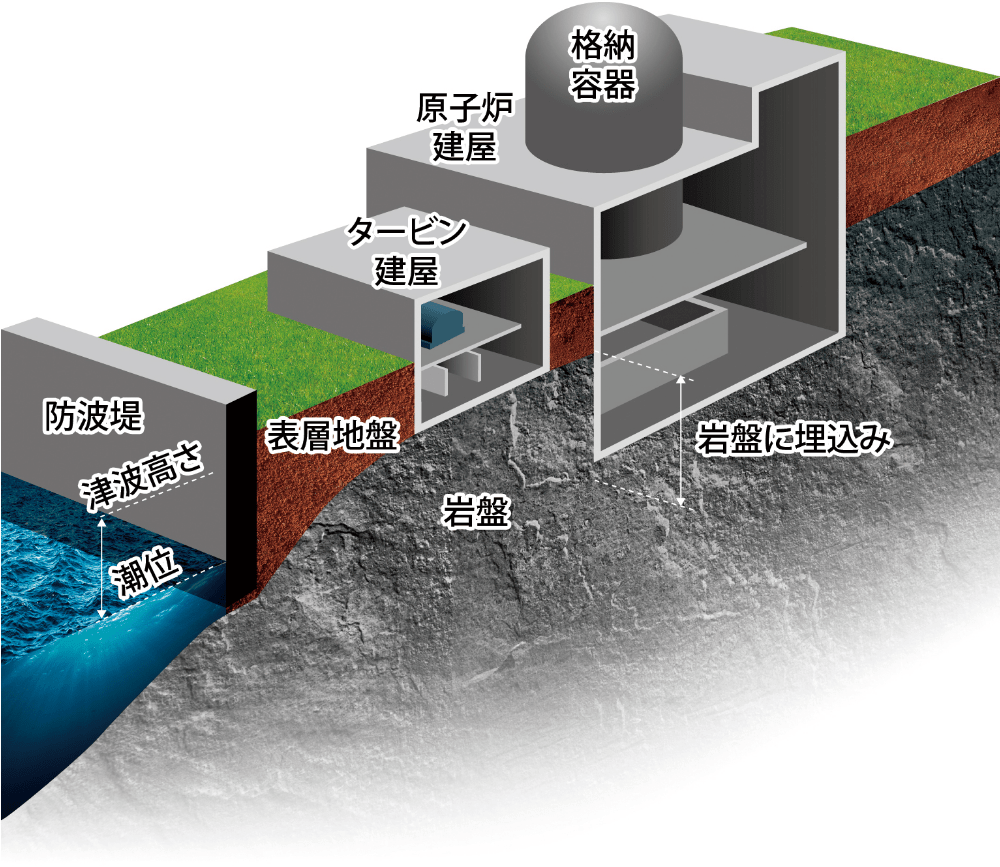

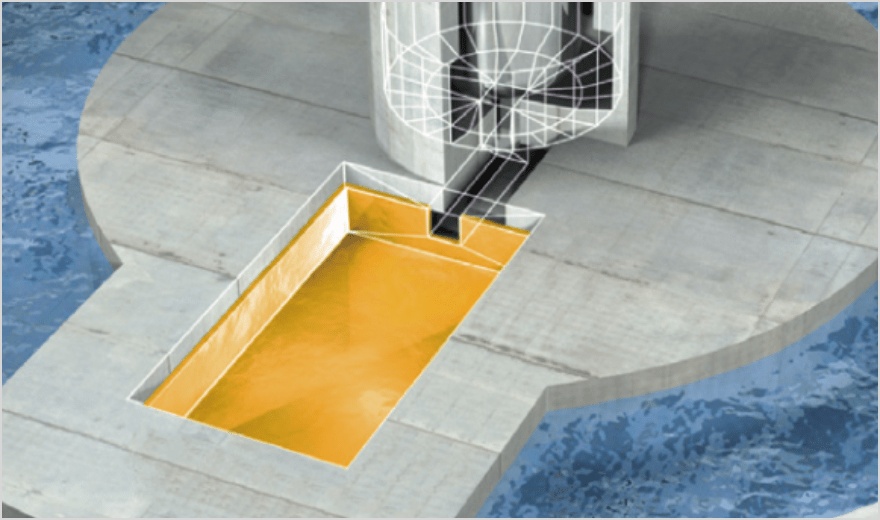

画像は、現在から2050年以降までの時間軸で、現在の原子力技術を進化させ、革新軽水炉や核融合炉のような新しい技術へ移行する三菱重工のロードマップを視覚的に表現したものです。横軸には、2020年から2050年以降までの時間の流れが示されています。縦軸には、4つの技術分野「既設軽水炉」「革新軽水炉」「将来炉」「核融合炉」が並んでいます。それぞれの技術分野が進化し、次世代技術へ移行していく流れを示しています。

- 既設軽水炉:「既設プラント」の再稼働を推進します。

- 革新軽水炉:これまでの技術をベースに研究開発、設計、建設を進め、2030年代なかばに次世代の軽水炉「革新軽水炉」の実用化を目指します。

- 将来炉:研究開発、設計、建設を進め、2040年代には多様化する社会ニーズに応じて「小型炉」「高温ガス炉」「高速炉」等の実用化を目指します。

- 核融合炉:2040年まで「ITER計画※」を実施。2040年以降、「原型炉」の実用化。2050年以降、核融合炉の実用化を目指します。

※ITER計画:核融合炉実験炉実現に向け7極(日、EU、米国、露、中、韓国、印)政府により進められている大型国際プロジェクト

溶融炉心対策としてコアキャッチャを設置

溶融炉心対策としてコアキャッチャを設置

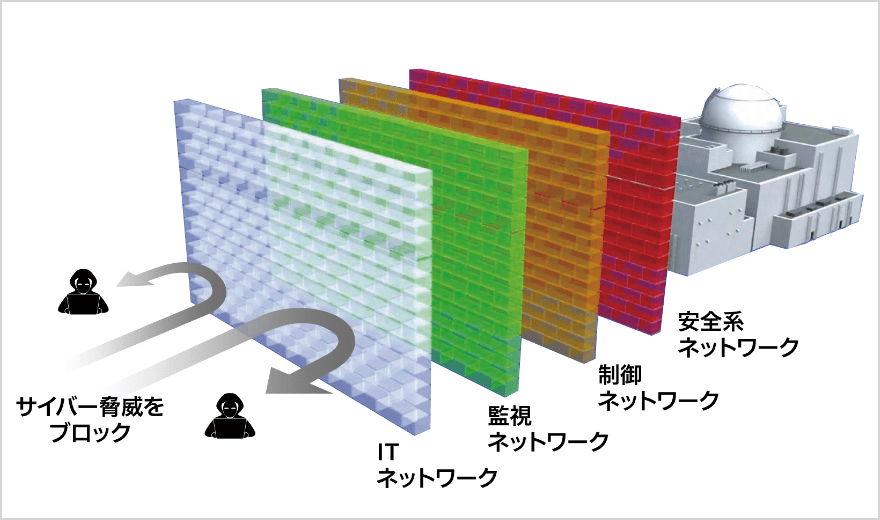

サイバーセキュリティにも万全を期した

サイバーセキュリティにも万全を期した

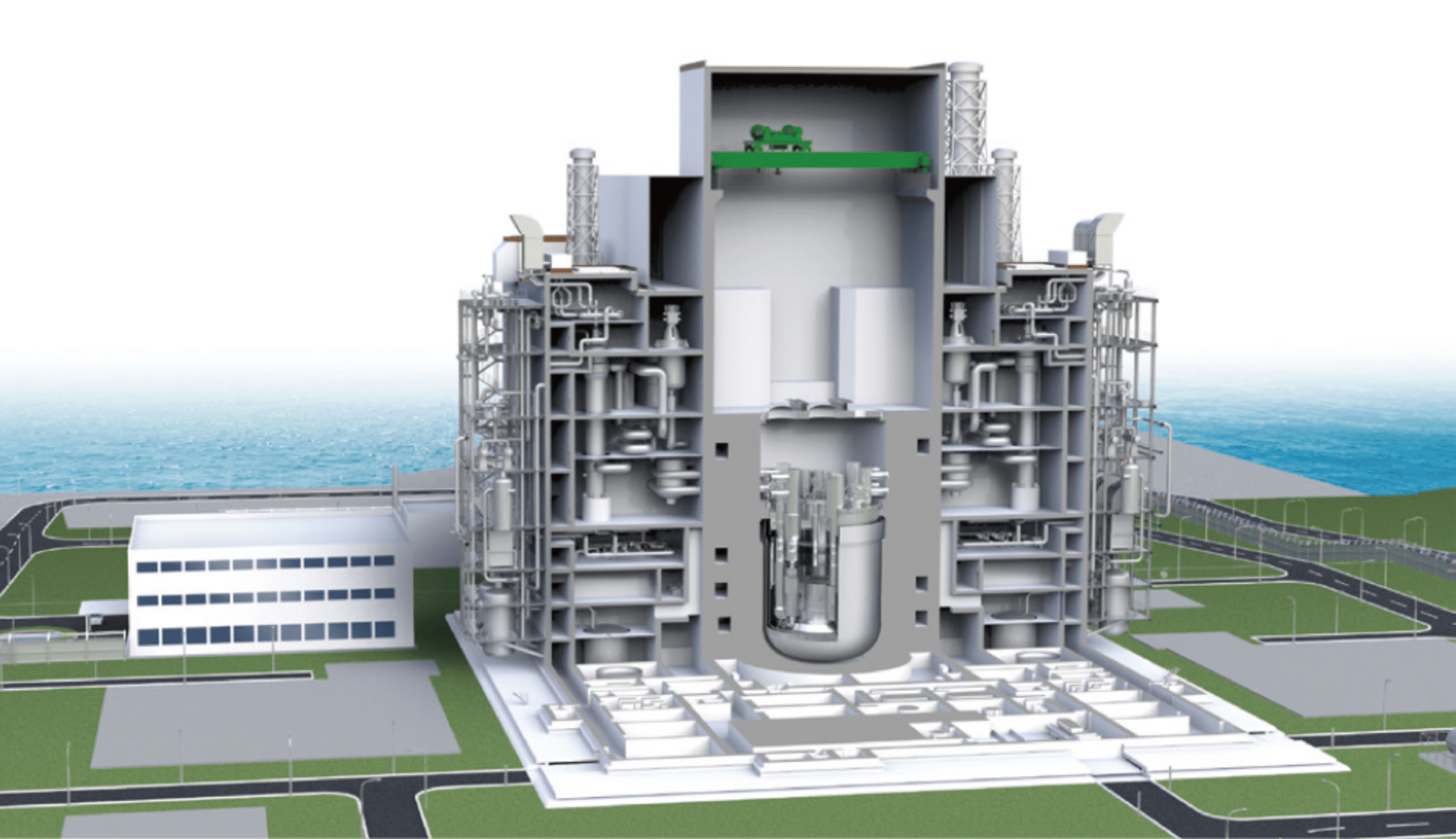

高速炉

高速炉

*本図は経済産業省からの受託事業である「高速炉の国際協力等に関する技術開発」の成果を含みます

ウラン資源の有効活用と

高レベル放射性廃棄物の減容化

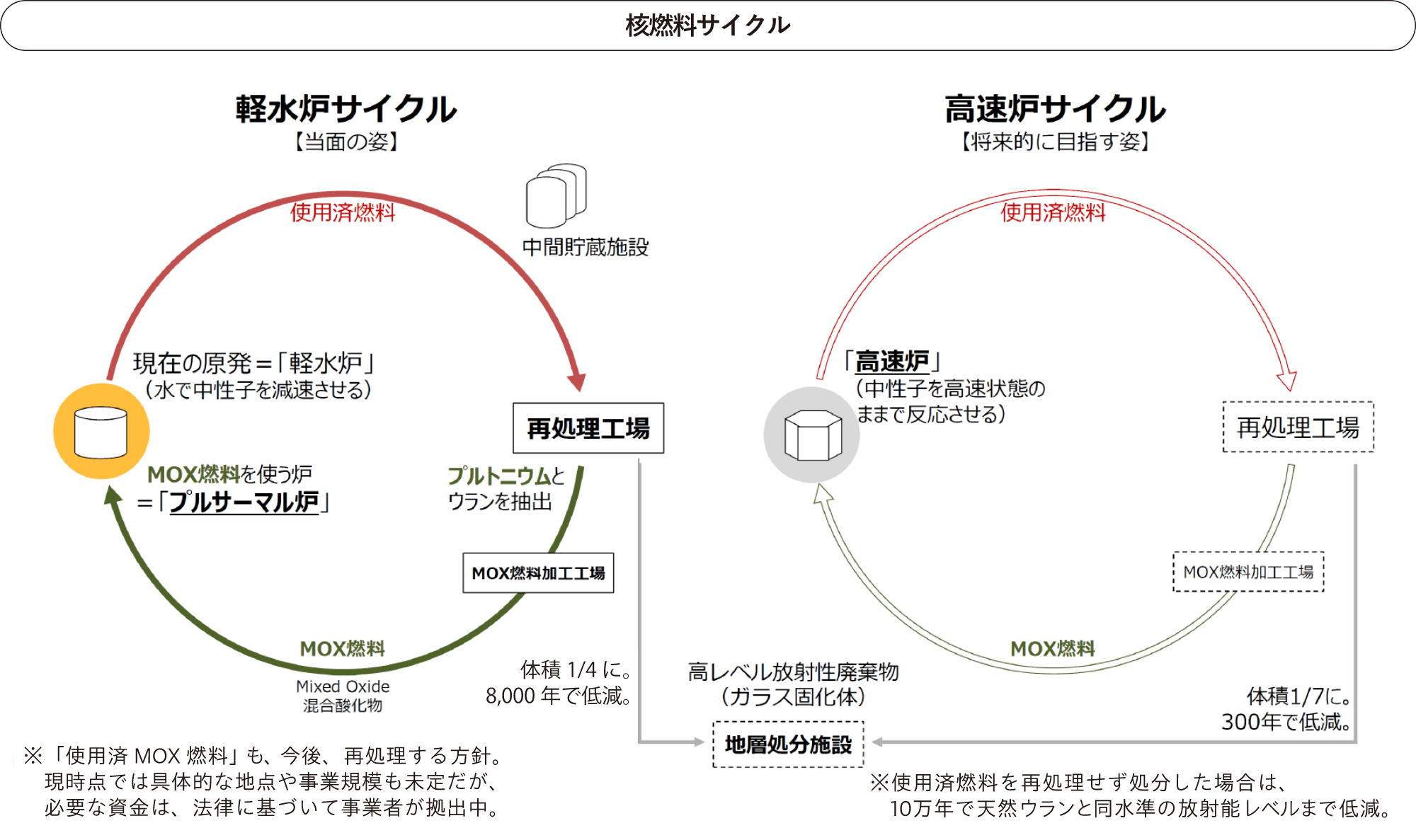

西谷さんの話を受けて、高速炉開発に携わる先進炉技術部部長の碓井志典さんに話を聞いた。原子力発電所で使用した使用済燃料を再処理することで有効活用する「核燃料サイクル」。なかでも、使用済燃料を加工してつくった燃料を高速炉で燃やして発電に利用する方法を「高速炉サイクル」と呼び、高速炉は重要な役割を果たす。もともと高速増殖炉と言われており、日本は過去に高速増殖炉原型炉「もんじゅ」の開発を進めてきたが、相次ぐトラブルを受けて2016年に廃炉を決めた。

碓井さんは三菱重工への入社後すぐに高速増殖炉「もんじゅ」の立ち上げに従事。以降長く高速炉開発に携わってきた。

「高速炉というとウラン資源の有効利用が着目されるが、大きな目的は、高レベル放射性廃棄物の減容化だと考えている。燃え残った燃料には多くのウランとプルトニウムが含まれており、再利用できないのは、ほんの数%。廃棄物を小さくすれば最終処分場も小さくできる。2050年カーボンニュートラルに向けた原子力活用において、高レベル放射性廃棄物問題解決の一助となる高速炉開発は一丁目一番地」と碓井さんは話す。

高温ガスで水素製造

カーボンニュートラル社会実現へ

碓井さんは水素社会実現への切り札として期待が高まる高温ガス炉の開発にも携わる。高温ガス炉とは、冷却材にヘリウムガスを使用することで、軽水炉(300℃程度)と比べてはるかに高温(〜950℃)の熱を取り出すことができる原子炉。高温を利用して水素を製造できるほか、高温の熱を必要とする産業など電化が難しい分野の脱炭素化にも貢献できる。

「高温ガス炉による水素製造は、日本原子力研究開発機構内の研究炉で技術基盤の確立、データの蓄積をしていく段階。これから実用化していくにあたって機器の大型化等が必要」と碓井さん。

実用化に向けては、部品を提供するメーカーや高度なスキルを有する工事会社などサプライヤーの協力が不可欠であり、サプライチェーンの構築も今後の課題だという。

話を受けて西谷さんは力を込める。「原子力は、メーカーと電力会社では成立せず、高度な技術を持つ多くのサプライヤーによって成り立っている。2011年の東日本大震災以降原子力発電所の新増設計画が停止し、サプライチェーンの維持が懸念されていた。原子力技術を維持し、若い技術者を育てるという意味でも、GX実行会議において原子力の基本方針が見直されたことは意義深い」

立地地域の方々の思いに応え

早期実現を

最後に今後の抱負を2人に聞いた。「原子力利用は、立地地域の方々の安定供給に対する理解と協力に支えられている。原子力技術者として、ご協力いただいている立地地域の方々の思いに応えるために、高温ガス炉、高速炉の早期実現に邁進していく」と碓井さん。

過去に長期出張で福井県おおい町に2年弱滞在し、保全工事に従事したという西谷さんは「地域の方々とコミュニケーションをとると、期待していただいていると感じる面が多かった。現在革新軽水炉開発の基本設計はほぼ完了したが、ゴールはまだまだ先。GX基本方針に『次世代革新炉への建て替えを具体化する』と明記されたことを受け、今後、新設プラント計画が順次再開されると期待している。応援いただいている方々の期待に応えられるよう、覚悟を持って取り組んでいきたい」

代替テキストの表示

画像は、軽水炉サイクル(当面の姿)と、高速炉サイクル(将来的に目指す姿)の2つのプロセスが描かれています。

現在の原発である「軽水炉」は水で中性子を減速させる特徴があります。軽水炉で排出された使用済燃料は、中間貯蔵施設を経て、再処理工場で再処理され、プルトニウムとウランを抽出します。その後、MOX燃料加工工場でMOX燃料(Mixed Oxide 混合酸化物)を製造し、MOX燃料を使う炉「プルサーマル炉」で再利用されます。再利用できない高レベル放射性廃棄物(ガラス固化体)は、地層処分施設で処分され、直接に処分(埋設)する場合に比べ体積は4分の1に減り、放射能は8,000年に低減します。

「高速炉」は中性子を高速のまま反応させる特徴があります。高速炉で排出された使用済燃料は、再処理工場で軽水炉と同様に、再処理され、MOX燃料加工工場でMOX燃料を製造し、再び高速炉で再利用されます。再利用できない高レベル放射性廃棄物(ガラス固化体)は、地層処分施設で処分され、直接に処分(埋設)する場合に比べ体積は7分の1に減り、放射能は300年に低減します。

*使用済MOX燃料も、今後、再処理する方針。現時点では具体的な地点や事業規模も未定だが、必要な資金は、法律に基づいて事業者が拠出中。

*使用済燃料を再処理せず処分した場合、10万年で天然ウランと同水準の放射能レベルまで低減。

代替テキストの表示

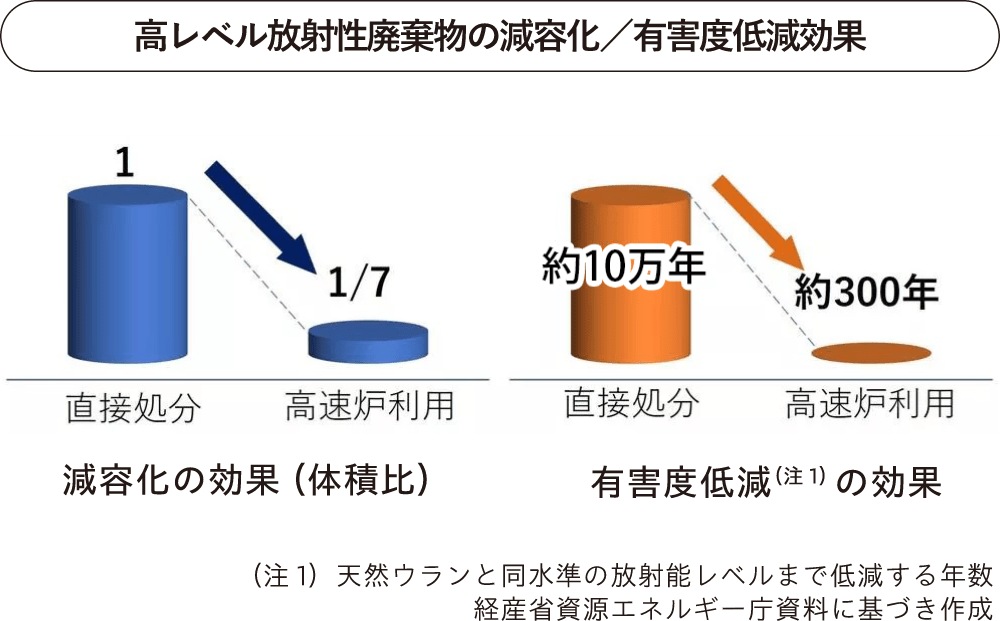

画像は減容化の効果と有害度低減の効果を示しています。

減容化の効果(体積比)は、「直接処分」を1とした場合、「高速炉利用」では7分の1になります。

有害度低減(注1)の効果は、「直接処分」だと約10万年かかるものが、「高速炉利用」では約300年になります。

(注1)天然ウランと同水準の放射能レベルまで低減する年数。経産省資源エネルギー庁資料に基づき作成

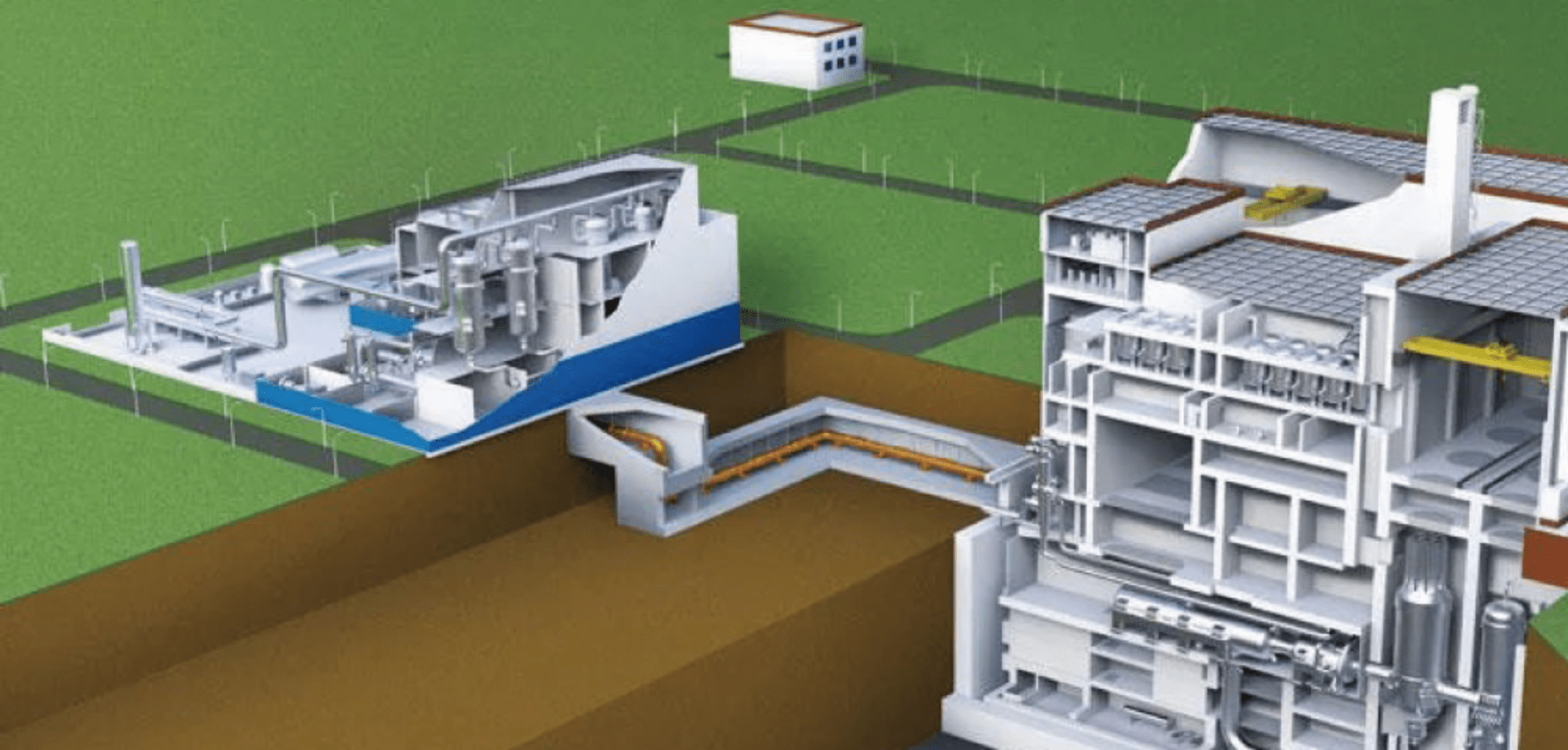

高温ガス炉(右)と水素製造プラント(左)

高温ガス炉(右)と水素製造プラント(左)

代替テキストの表示

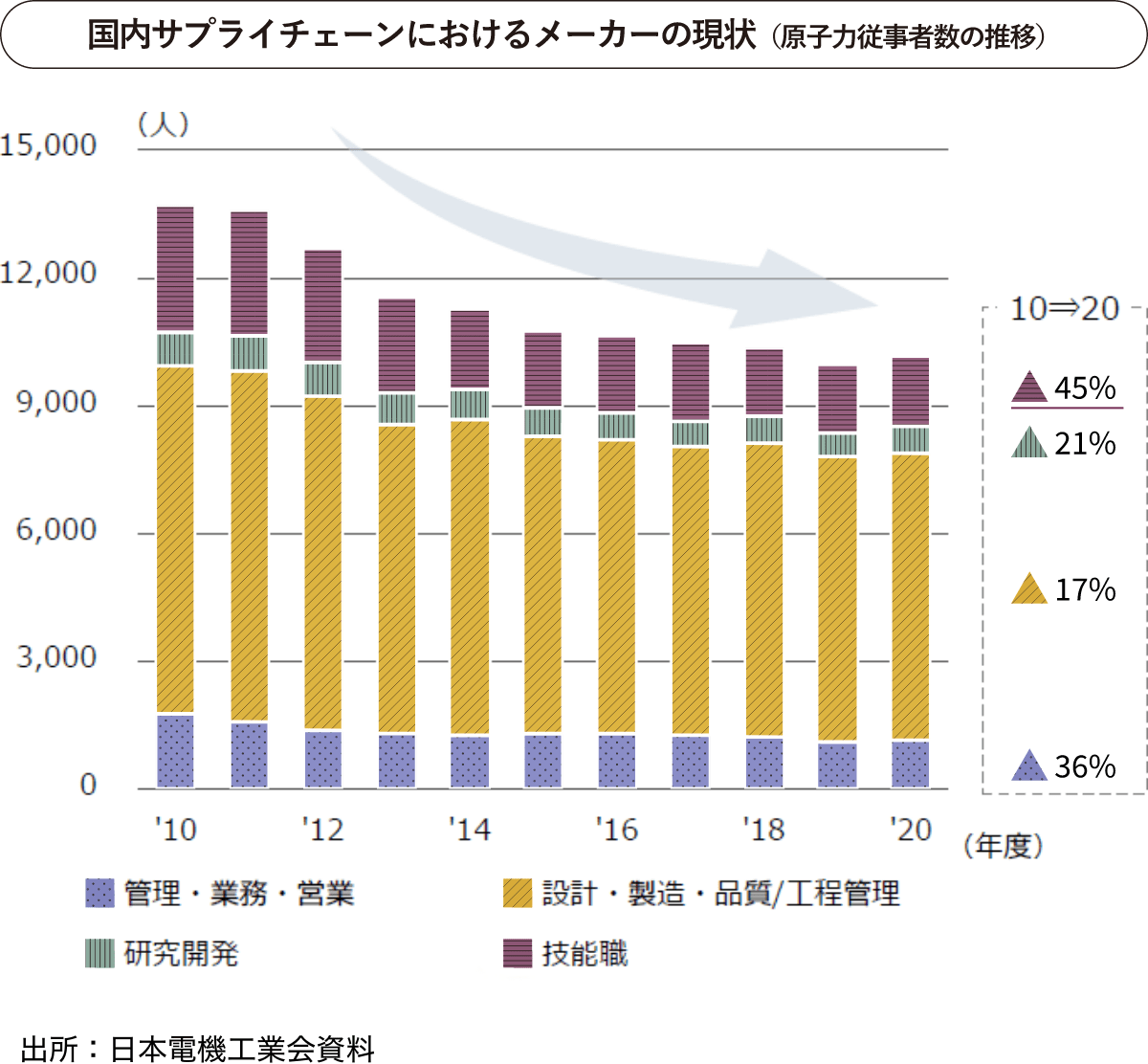

画像は、国内サプライチェーンにおける原子力関連メーカーの従事者数の推移を示す積み上げ棒グラフです。

- 管理・業務・営業

- 設計・製造・品質/工程管理

- 研究開発

- 技能職

推移の特徴として、全体の従事者数は2010年度の約13,000人から2020年度の約10,000人に減少。管理・業務・営業は36%減少、設計・製造・品質/工程管理は17%減少、研究開発は21%減少、技能職は45%減少。

出所:日本電機工業会資料

西谷 順一にしたに じゅんいち

三菱重工業 原子力セグメント SRZ推進室室長

碓井 志典うすい ゆきのり

三菱重工業 原子力セグメント 先進炉技術部部長 兼 FBR推進室長